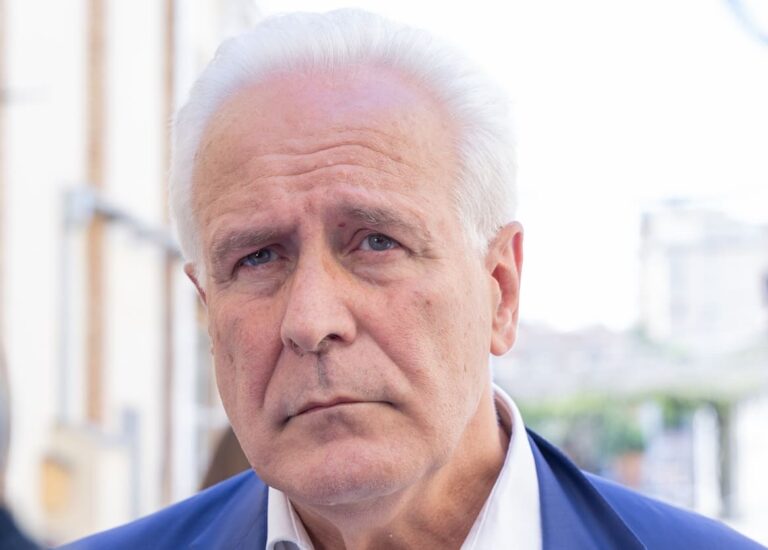

MILANO (ITALPRESS) – EICMA, That’s Amore. Sale il sipario su EICMA 2025. L’82ª Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 4 al 9 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho (le giornate di martedì 4 e mercoledì 5 saranno riservate a stampa e operatori), è stata presentata oggi a Milano alla presenza del presidente di EICMA Pietro Meda e dell’ad Paolo Magri, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, di Giovanni Bozzetti, presidente Fondazione Fiera Milano, di Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord, Andrea Gibelli, presidente Ferrovie Nord spa e con il contributo video di Matteo Zoppas, presidente ICE. L’evento espositivo, ancora una volta, si conferma punto di riferimento mondiale per l’industria della mobilità su due ruote e si mostra quest’anno come un tributo dichiarato alla passione, motore autentico di un intero universo. Prima di tutto i numeri. Sono oltre 730 gli espositori che saliranno su questo importante imponente palcoscenico con più di 110 anni di storia, 2.000 i marchi rappresentati e 50 i differenti Paesi di provenienza. Tra questi, in particolare, ben dieci nazioni esporranno per la prima volta, segnando l’ingresso straordinario in EICMA di imprese da nazioni come Estonia, Georgia, Irlanda, Messico, Panama, Perù ed Emirati Arabi, accanto alle più consolidate presenze europee e asiatiche. Ancora consistente e qualificata la compagine del Made in Italy, le cui aziende rappresentano il 30% degli espositori 2025, scegliendo EICMA come efficace strumento di comunicazione e di proiezione sui mercati esteri. L’Italia resta pur sempre in Europa il primo Paese per mercato e produzione.

Milano torna così capitale mondiale delle due ruote con una nuova edizione di EICMA, che consacra e completa anche l’evoluzione della kermesse da fiera ad evento espositivo a tutto tondo, imprescindibile per i professionisti e atteso da centinaia di migliaia di appassionati. Dalla scoperta delle novità del mercato alle anteprime mondiali contenute nei nove padiglioni occupati di Fiera Milano, dai contenuti speciali promossi dall’organizzazione di EICMA alla presenza di talent e piloti, fino al ricco palinsesto di gare, spettacoli ed esibizioni proposto nell’area esterna MotoLive, tutto è infatti pronto per entusiasmare il grande pubblico e rinnovare la storia d’amore con manifestazione.

La strategia di comunicazione 2025 ha infatti puntato a rafforzare la presenza viva e costante di EICMA nei luoghi dove batte il cuore del motociclismo – dagli eventi ai campi gara – per raccontare e valorizzare l’industria, la cultura delle due ruote e il suo linguaggio più vero: quello delle emozioni.

That’s Amore, claim scelto appunto per questa edizione, non è solo il titolo della ormai prossima EICMA, ma diventa manifesto: un modo per dire che la passione per le due ruote è identità e condivisione. Un’intenzione confermata anche dal visual della campagna, che riporta un cuore tatuato sulla pelle con la trama di un battistrada come forma d’amore indelebile, al punto che anche ai visitatori sarà offerta la possibilità di imprimersi gratuitamente lo stesso tatuaggio del manifesto 2025 in forma temporanea, recandosi durante la manifestazione in un’apposita Tattoo Stationallestita per l’occasione.

Gli oltre 60.000 mq dell’area esterna di EICMA saranno il luogo più giusto per festeggiare i venti anni MotoLive, l’arena racing di EICMA. Quest’area è da sempre sinonimo di emozione, spettacolo e adrenalina. Qui il pubblico potrà ancora assistere gratuitamente alle competizioni in calendario, ma anche lasciarsi trascinare da show, musica, test ride gratuiti, food, spettacoli di intrattenimento, dai prestigiosi talent che animeranno l’imponente palco centrale e dalla musica di Radio Deejay. Anche gli appassionati più esigenti non rimarranno delusi: fenomenali run di Freestyle Motocross, Trial Acrobatico e poi l’opportunità di vedere da vicino i piloti delle più importanti discipline offroad o l’istallazione della Africa Eco Race e tanto altro ancora. Il programma prevede, tra le altre cose, anche le dirette SKY della tappa di Portimao della MotoGP.

Sul tracciato di MotoLive tornano poi le gare con le bicilindriche con oltre 15 Case costruttrici al via con le regine del mercato. Dopo lo straordinario successo dall’anno scorso torna anche la fenomenale Champions Charity Race, che nelle giornate di sabato e domenica metterà in sella vere e proprie leggende del motorsport, attraverso il consolidato ed entusiasmante format che prevede duelli ad inseguimento. Già confermato l’atteso ritorno del campione australiano Troy Bayliss, tre volte iridato in SBK, e la presenza di tanti altri campioni imperdibili che saranno annunciati nei prossimi giorni (si parla di oltre 20 titoli mondiali).

Sempre nell’area MotoLive, nella sua porzione a Est, EICMA ospiterà la mostra Desert Queens, un percorso espositivo interamente dedicato alle moto e alle persone che hanno scritto la storia della leggendaria competizione rallistica. La mostra Desert Queens, sviluppata da EICMA con la collaborazione di ASO (Amaury Sport Organisation), organizzatore della Dakar, sarà un tributo agli oltre quarant’anni di storia della Dakarattraverso più di trenta moto, ma anche memorabilia, foto e video. Il nuovissimo contenuto, per la prima volta in Italia, non si limiterà all’esposizione dei veicoli più iconici, ma offrirà al pubblico anche experience interattive, come l’incontro diretto con i piloti dakariani e gli approfondimenti divulgativi su navigazione, sicurezza e l’evoluzione dell’equipaggiamento tecnico.

Dopo la sperimentazione del 2023, l’area Y.U.M. (Your Urban Mobility) torna ad EICMA 2025 con una nuova veste dinamica e coinvolgente. Collocata anch’essa nella porzione Est dell’Arena MotoLive, all’esterno, l’area Y.U.M. riprodurrà un ambiente urbano e offrirà al pubblico di EICMA la possibilità di testare autonomamente scooter e quadricicli elettrici e endotermici pensati per la mobilità urbana delle Case presenti. Negli oltre 4.000 metri occupati da quest’area saranno ben dodici le Case produttrici presenti con oltre 40 veicoli in demo ride. Se le città sono causa ed effetto di una nuova domanda di mobilità ecco la risposta concreta, fruibile e sostenibile di EICMA: le due ruote.

Tra gli spazi esperienziali più attesi, anche l’Area Gaming: un concentrato di emozioni e tecnologia. Oltre 300 mq, al Padiglione 9, saranno interamente dedicati al mondo dei videogiochi motorsport. Qui sarà possibile vivere ancora, dopo il successo delle scorse due edizioni, sessioni di gioco entusiasmanti e immersive grazie alla presenza di sette simulatori di ultima generazione, dotati di sette moto reali. In quest’area, l’incredibile realismo dei simulatori moto permetterà al pubblico di sfidarsi sul leggendario circuito di Misano Adriatico, trasformando l’esperienza digitale in adrenalina pura. Non mancheranno spettacolo, intrattenimento e la presenza di VIP, influencer e piloti di caratura internazionale.

Quest’area è una delle proposte più curiose di EICMA, uno spazio da visitare con calma e con gli occhi in direzione del futuro. Accoglie imprese, istituzioni, forze dell’ordine e le startup di settore, a cui EICMA offre in particolare una vetrina internazionale grazie al sostegno dell’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Qui è possibile vedere e toccare con mano tecnologia, innovazione e i prodotti proposti delle giovani realtà imprenditoriali ospitate, ma conoscere da vicino l’impegno della forza pubblica e di tutte le realtà istituzionali che concorrono alla promozione della sicurezza su due ruote. PADIGLIONE 18.

Infine, debutta l’area EICMA Adventouring, uno spazio di 250mq all’interno del Padiglione 18, accoglierà gli organizzatori degli eventi motoristici del calendario 2025 del Trofeo EICMA Adventure Series FMI, creato da EICMA e Federazione Motociclistica Italiana per contribuire a sviluppare un mototurismo che valorizzi gli aspetti culturali, ambientali e storici della nostra penisola. Faranno parte di quest’area gli organizzatori di Sterrare è Umano, Valli Bresciane Audax, Sardegna Tour, 1.000 Sassi e 20.000 Pieghe, Umbria Raid Experience, 1.000 Curve, Terre Lucane Adventure e Queen Trophy.

“EICMA è molto più di una manifestazione: è ormai un linguaggio universale fatto di emozioni, identità e appartenenza. L’Edizione 2025 è un tributo alla passione che unisce chi costruisce e chi ama le due ruote. Abbiamo voluto avvicinare ancora di più il nostro pubblico, senza intaccare il valore istituzionale di EICMA, parlando la lingua della nostra community, migliorando l’esperienza di visita e arricchendo la manifestazione con nuovi contenuti autentici e coinvolgenti. Riempire EICMA di senso, storie e innovazione, anche grazie alla collaborazione con i nostri partner istituzionali e commerciali che ringrazio, è ciò che ci permette di restare attuali e di continuare a parlare al cuore degli appassionati e delle imprese che danno vita a questo straordinario evento” dichiara Pietro Meda, presidente di EICMA.

“Mai fermi: la manifestazione cresce e convince. I numeri di questa edizione confermano il successo, l’attrattività e la centralità di EICMA, che si dimostra ancora una volta un punto di riferimento imprescindibile per il settore a livello mondiale. Le oltre cento aziende ancora oggi in lista d’attesa ne sono poi la prova. Questo risultato non è frutto del caso, ma di un intenso lavoro strategico: promozione, investimenti, dialogo con le istituzioni, con le imprese del settore e gli associati ANCMA, e implementazione di nuovi servizi pensati per pubblico e gli espositori. Il merito va poi anche ai costruttori e all’intera filiera – che ringrazio – che continuano a innovare, a offrire soluzioni di mobilità accessibili e, soprattutto, a scegliere EICMA come vetrina privilegiata per comunicare e appassionare il mercato” ha detto Paolo Magri, ad di EICMA.

– foto: ufficio stampa EICMA –

(ITALPRESS).