ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Nissan Leaf, oltre 600 chilometri in elettrico

– Agilità e stile in città con gli scooter Yamaha

– Da Michelin la nuova generazione CrossClimate, anche in versione Sport

tvi/sat/gtr

Motori Magazine – 26/10/2025

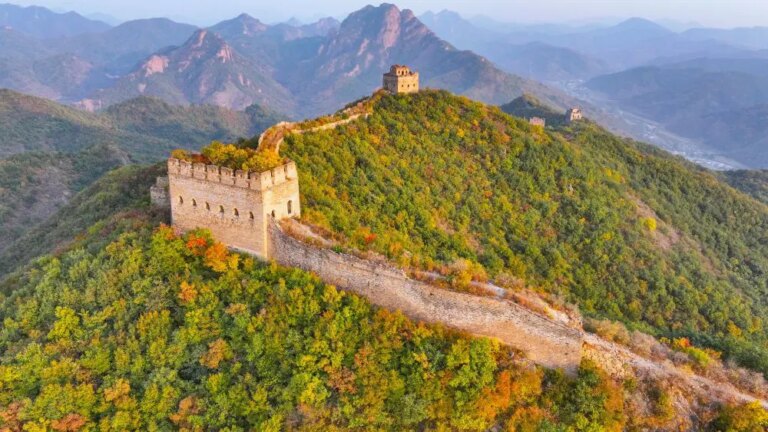

Cina: lo spettacolo autunnale nel tratto di Dongjiakou della Grande Muraglia (2)

QINHUANGDAO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una foto panoramica aerea, scattata con un drone il 25 ottobre 2025, mostra il paesaggio autunnale del tratto di Dongjiakou della Grande Muraglia al tramonto, a Qinhuangdao, nella provincia settentrionale cinese di Hebei.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

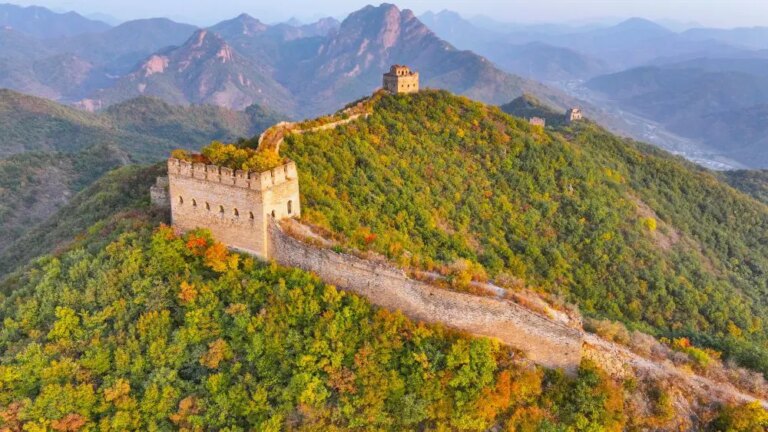

Cina: lo spettacolo autunnale nel tratto di Dongjiakou della Grande Muraglia (1)

QINHUANGDAO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una foto scattata con un drone il 25 ottobre 2025 mostra il paesaggio autunnale del tratto di Dongjiakou della Grande Muraglia, a Qinhuangdao, nella provincia settentrionale cinese di Hebei.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

Cina: il paesaggio all’alba dal passo Shanhaiguan nell’Hebei (2)

QINHUANGDAO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto, scattata il 26 ottobre 2025, mostra una vista del punto panoramico di Laolongtou all’alba nel passo Shanhaiguan, nella città di Qinhuangdao, nella provincia settentrionale cinese di Hebei.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

Cina: il paesaggio all’alba dal passo Shanhaiguan nell’Hebei (1)

QINHUANGDAO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto, scattata il 26 ottobre 2025, mostra il paesaggio dell’alba presso il punto panoramico di Laolongtou nel passo Shanhaiguan, nella città di Qinhuangdao, nella provincia settentrionale cinese di Hebei.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

Il Torino ribalta il Genoa 2-1: decidono Maripan e le parate di Paleari

TORINO (ITALPRESS) – Secondo successo consecutivo per il Torino, Genoa ancora a secco. I ragazzi di Marco Baroni, infatti, battono 2-1 in rimonta il Genoa nel match valevole per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026, grazie ad un autogol di Sabelli e alla rete di Guillermo Maripan.

Ottimo avvio di gara da parte della formazione ospite, che dopo appena 7′ passa in vantaggio grazie alla rete di Morten Thorsby: il norvegese sfrutta un cross di Ekhator deviato da Asllani depositando la sfera in fondo al sacco. I rossoblù provano a cavalcare il momento positivo e prima del 20′ sfiorano il raddoppio in due occasioni: prima un colpo di testa di Thorsby che termina di poco a lato, poi Ekhator spedisce alto quando si trova a tu per tu con Paleari. La reazione del Torino fatica ad arrivare, tant’è che la prima occasione viene costruita solo al 39′ con un cross di Asllani per Maripan che, pronto a deviare in rete, viene anticipato da Leali. Al termine del minuto di recupero concesso dal signor Bonacina, si va a riposo sul parziale di 0-1.

Nella ripresa è ancora il Genoa ad attaccare per primo con una conclusione di Ekhator, sulla quale è decisivo l’intervento di Coco. Al 59′ Leali compie un grande intervento su Maripan, evitando il gol dell’1-1. L’appuntamento con il pareggio dei granata, però, è soltanto rinviato poiché al 63′ Sabelli, nel tentativo di anticipare Adams, butta nella propria porta il pallone crossato da Pedersen. Galvanizzati dalla rete i padroni di casa vanno alla ricerca del sorpasso, rendendosi molto pericolosi con un’incornata di Ngonge, ma Leali è ancora una volta strepitoso a dire di no. Ngonge dimostra di essere entrato ottimamente in partita al 75′, quando parte da destra, si accentra e tenta il mancino, ma Leali riesce ad alzare la palla sopra la traversa. All’84’ ci prova Casadei con un colpo di testa su cross di Gineitis, che però non inquadra lo specchio della porta.

Il forcing dei ragazzi di Baroni alla fine porta i suoi frutti, poiché al 90′ Maripan va a segno sugli sviluppi di un corner battuto da Lazaro: il missile sotto la traversa del cileno regala il successo per 2-1 ai granata, che viene blindato da un miracolo di Paleari su Cornet in pieno recupero. In seguito a questa sua seconda vittoria di fila il Torino aggancia la Cremonese al decimo posto con 11 punti, mentre il Genoa resta ultimo a quota 3, con la sua peggior partenza di sempre. I piemontesi torneranno in campo mercoledì sera al Dall’Ara contro il Bologna, così come i liguri che ospiteranno la Cremonese al Ferraris.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Paleari 7; Tameze 6, Maripan 7, Coco 6.5; Pedersen 6.5, Casadei 6.5, Asllani 6 (15’st Ismajli 6), Vlasic 5 (15’st Ngonge 6), Biraghi 5.5 (15’st Lazaro 6.5); Adams 5.5 (28’st Gineitis 6), Simeone 5 (38’st Zapata sv). In panchina: Popa, Siviero, Masina, Dembele, Ilkhan, Ilic, Aboukhlal, Njie. Allenatore: Baroni 6.5.

GENOA (4-2-3-1): Leali 6.5; Ellertsson 5.5, Østigard 5.5, Vasquez 6, Sabelli 5 (33’st Cornet 5.5); Frendrup 6.5 (33’st Onana 6), Masini 6; Norton-Cuffy 6, Malinovskyi 5 (42’st Colombo sv), Thorsby 7 (42’st Vitinha sv); Ekhator 5.5 (16’st Ekuban 5.5)). In panchina: Siegrist, Sommariva, Martin, Otoa, Gronbaek, Messias, Carboni, Cuenca, Fini, Cornet, Venturino. Allenatore: Vieira 5.5.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo 6.

RETI: 7’pt Thorsby, 18’st aut. Sabelli, 45’st Maripan.

NOTE: Giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Frendrup, Casadei, Ekhator, Vlasic.

Angoli: 9-1.

Recupero: 1′, 5′.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).

Cina: premier Li in Malesia per incontri dei leader su cooperazione dell’Asia orientale

KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il premier cinese Li Qiang è arrivato domenica in Malesia per partecipare agli incontri dei leader sulla cooperazione dell’Asia orientale. Su invito del primo ministro malese Anwar Ibrahim, presidente di turno dell’ASEAN, Li parteciperà al 28esimo vertice Cina-ASEAN, al 28esimo vertice ASEAN Plus Three, al 20esimo vertice dell’Asia orientale e al quinto incontro dei leader del Partenariato economico globale regionale (RCEP), a seguito della sua visita ufficiale a Singapore.

(ITALPRESS).

FLASH: Le delegazioni di Cina e USA hanno avuto una discussione approfondita e sincera, afferma il rappresentante commerciale internazionale cinese

FLASH: Le delegazioni di Cina e USA hanno avuto una discussione approfondita e sincera, afferma il rappresentante commerciale internazionale della cinese.

(ITALPRESS/XINHUA).

FLASH: Il rappresentante commerciale internazionale cinese incontra la stampa dopo i colloqui economici e commerciali con la delegazione USA a Kuala Lumpur

FLASH: Il rappresentante commerciale internazionale cinese incontra la stampa dopo i colloqui economici e commerciali con la delegazione USA a Kuala Lumpur.

(ITALPRESS/XINHUA).