Ancora una presenza internazionale a “Moving Souls”, la sesta edizione di Danza in Rete Festival | Vicenza – Schio: a rappresentare il classico della tradizione con l’eterea e sempiterna “Giselle” ci sarà il Balletto dell’Opera Nazionale di Bucarest, venerdì 31 marzo alle 20.45, nella Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza. Il balletto in due atti su musica di Adolphe Adam, libretto di Théophile Gautier e Jules‑Henri Vernoy de Saint-Georges, coreografia di Jean Coralli, Jules Perrot e Marius Petipa, è presentato nell’adattamento di Mihai Babuşka, le scenografie di Adriana Urmuzescu; la direzione del balletto è affidata Laura Blica Toader. Per la data di Vicenza di “Giselle” i biglietti sono esauriti da tempo.

Come di consuetudine per gli spettacoli di danza in Sala Maggiore, prima dello spettacolo, venerdì 31 marzo alle 20.00 al Ridotto, si terrà l’incontro di presentazione al pubblico del balletto “Giselle”. A condurlo sarà la giornalista, critica e storica della danza Valentina Bonelli, esperta di balletto russo, contributor per Vogue Italia, Music Paper e testate specializzate internazionali. Valentina Bonelli ripercorrerà le peripezie artistiche di “Giselle”, balletto epitome del romanticismo francese, che dopo un ventennio di trionfi sparì dalle scene parigine per approdare ai Teatri Imperiali russi e affermarsi nella revisione di Petipa. Tornato in Occidente agli inizi del Novecento con i Ballets Russes, il balletto è oggi tra i classici più rappresentati, declinato nello stile delle diverse scuole e nutrito dell’anima dei suoi grandi interpreti.

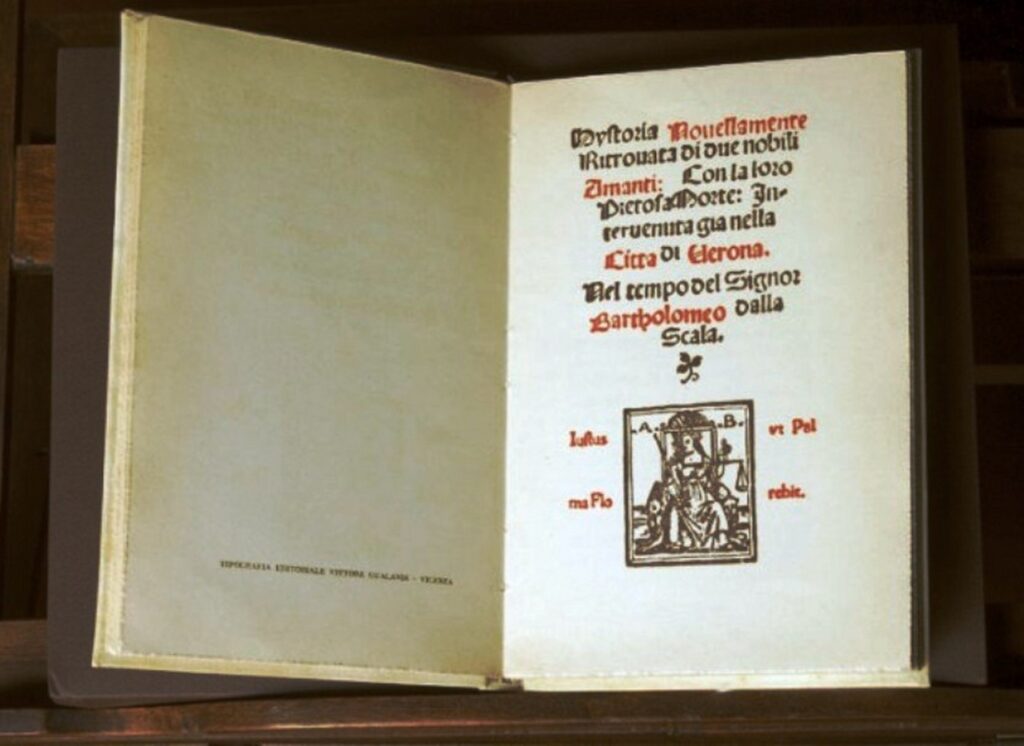

Il libretto di “Giselle” si deve a Théophile Gautier, autorevole scrittore e critico d’arte dell’epoca romantica, che lo scrisse per omaggiare la ballerina Carlotta Grisi, di cui era fervente ammiratore. Leggendo il romanzo di Heinrich Heine “De l’Allemagne”, lo scrittore francese fu affascinato dalla leggenda delle Villi, gli spiriti delle fidanzate morte alla vigilia delle nozze. Il libretto vide la luce e fu poi musicato, in brevissimo tempo (in soli otto giorni) da Adolphe-Charles Adam, celebre compositore di musiche di opere liriche e balletto, mentre la coreografia fu affidata a Jean Coralli; i passi della prima ballerina furono curati da Jules Perrot. “Giselle” fu rappresentato per la prima volta all’Opéra di Parigi il 28 giugno 1841, protagonisti Carlotta Grisi e Lucien Petipa nel ruolo di Albert. Il balletto riscosse subiti un successo strepitoso, tanto che ancora oggi viene considerato come uno dei più grandi balletti classici. “Giselle” rappresenta l’apoteosi del balletto romantico in quanto riassume in sé tutti gli elementi stilistici, tecnici ed espressivi del repertorio classico.

La storia è quella dell’affascinante Giselle, giovane contadina della Renania, che si innamora del principe Albert conosciuto sotto mentite spoglie (lo crede un contadino come lei); quando viene a scoprire che il suo amato è promesso ad un’altra donna non regge al dolore e muore fra le braccia dell’amato. Ma, mentre il principe di Slesia si dispera per la sua scomparsa, ecco che Giselle torna in vita tra le Villi, spiriti vendicativi il cui scopo è far ballare gli uomini infedeli fino alla morte. Giselle supplica inutilmente Myrtha, la regina delle Villi, di risparmiarlo; lo protegge, sorreggendolo e danzando con lui per tutta la notte. Alle prime luci dell’alba le Villi svaniscono mentre Albert è salvo grazie all’amore di Giselle che dopo averlo fatto danzare, può tornare al riposo eterno nella sua tomba. E lì rimane solo il giovane principe, inconsolabile e affranto per il dolore del suo amore perduto per sempre.

A differenza di altri balletti romantici, nel corso del tempo “Giselle” non ha subìto significative modifiche per quanto riguarda la coreografia; a livello interpretativo le grandi ballerine di tutti i tempi hanno danzato in questo ruolo, così come i più grandi ballerini si sono cimentati nel ruolo del principe Albert.

“Giselle” continua a confermare il suo fascino indiscusso, intriso di sogno e romanticismo: scene luminose e terrestri, visioni notturne e spettrali, rendono la danza un linguaggio senza tempo e Giselle, con la sua presenza eterea, un simbolo dell’amore che travalica la morte.

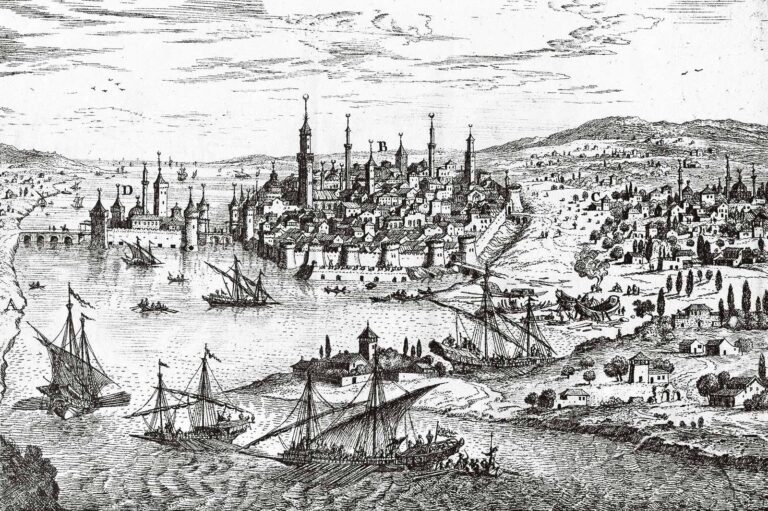

A portare in scena questo capolavoro romantico al Teatro Comunale di Vicenza ci sarà il Balletto dell’Opera Nazionale di Bucarest, con la sua lunga storia e tradizione, iniziata nel 1924, tre anni dopo l’istituzionalizzazione dell’Opera Rumena, quando Anton Romanowski si stabilì in Romania, gettando le basi del primo dipartimento di balletto dell’Opera Nazionale Rumena. Con l’attuale direzione artistica di Alin Gheorghiu, già primo ballerino della compagnia e la recente direzione del balletto di Laura Blica Toader, già solista della stessa, l’Opera Nazionale di Bucarest vanta un ensemble di quasi cento artisti di talento tra solisti e corpo di ballo. L’originale versione di Jean Coralli e Jules Perrot viene qui adattata dal danzatore, direttore, maestro e coreografo Mihai Babuşka, diplomato

alla Scuola Accademica del Gran Teatro di Mosca, famoso per la sua fedeltà alla formazione tecnica della scuola russa, a cui apporta una visione meno conservatrice e più aperta alle nuove tendenze. Attualmente infatti, il Balletto Nazionale dell’Opera di Bucarest ha in repertorio, oltre ai balletti classici, titoli neoclassici e contemporanei.

Danza in Rete Festival | Vicenza – Schio, giunto alla sesta edizione, si avvale della direzione artistica di Pier Giacomo Cirella in collaborazione con Loredana Bernardi e Alessandro Bevilacqua; è riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura ed è realizzato con il supporto della Camera di Commercio di Vicenza, che interviene con uno speciale contributo alle attività culturali realizzate in rete; è sostenuto inoltre da società a capitale pubblico come Viacqua e dalle sponsorizzazioni di aziende private: Webuild, Mecc Alte, D-Air Lab.

www.festivaldanzainrete.it