Articolo di Eleonora Boin sul femminismo da VicenzaPiù Viva n. 300, sul web per gli abbonati.

300 è un numero carico di simboli, che ricorda storie di coraggio, battaglie epiche e piccoli gruppi che sfidano potenze sproporzionate. Che poi diciamocelo, è quello che ViPiù e VicenzaPiù provano a fare da anni.

In occasione del numero 300 di VicenzaPiùViva, riporto questo numero per parlare di qualcosa di un po’ meno epico e molto più concreto. Perché, se con le cifre si può raccontare il mondo, 300 è anche la misura di due enormi costi che, come società, continuiamo ad ignorare.

Infatti, ammonta a 300 miliardi di euro, il prezzo della violenza di genere che l’Unione europea affronta ogni anno. Come è sempre 300 miliardi di euro il costo, il costo causato ogni anno dalla siccità e dal degrado ambientale a livello globale. Quindi 600 miliardi, solo per queste due voci. Ogni anno. In perdita secca.

Eppure, sono ancora numerosissime le persone che ritengono la causa femminista e quella climatica appannaggio di una sinistra radicale ed elitaria. Questo articolo è per loro, perché se non basta l’etica a convincerli forse possiamo provarci sostenendo che siano lotte anche economicamente intelligenti.

I conti nascosti della violenza

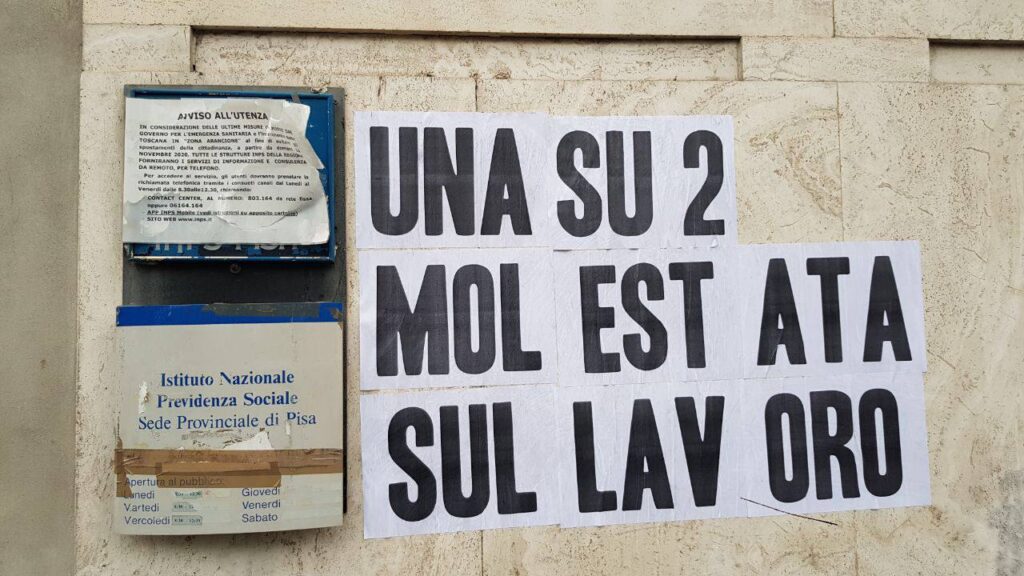

La violenza maschile contro le donne è una dei fenomeni più evidenti del nostro presente, con 51 femminicidi registrati dall’osservatorio di Non una di meno dall’inizio del 2025 (e 33 tentati femminicidi). Un’emergenza sociale e culturale gravissima, che però nasconde anche degli importanti costi economici. Secondo le stime portate a febbraio dalla commissaria europea per la parità, la preparazione e la gestione delle crisi Hadja Lahbib, il costo complessivo della violenza sulle donne in Unione europea è di circa 300 miliardi di euro all’anno, un dato proveniente da uno studio pubblicato nel 2021 dall’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE), l’agenzia ufficiale dell’Ue incaricata di monitorare e analizzare le politiche in materia di parità. Lo studio, “The Costs of Gender-based Violence in the European Union” (trad. il costo della violenza di genere in Unione europea), ha analizzato tre ambiti principali di costi.

Il primo riguarda la perdita di produzione economica e quindi tutte le ricadute legate alla riduzione della produttività delle vittime, spesso costrette ad assentarsi dal lavoro, a ridurre l’orario o addirittura ad abbandonare del tutto l’attività professionale. Il secondo ambito sono i costi a carico dei servizi pubblici, come il sistema sanitario e il sistema giudiziario. Rientrano in questa categoria anche le spese per il sostegno abitativo, la protezione dei minori e l’accesso a servizi specializzati come i centri antiviolenza.

Infine, lo studio considera l’impatto fisico ed emotivo subito dalle vittime, un aspetto che, pur difficile da quantificare con precisione, comporta una sensibile riduzione della qualità della vita, spesso con effetti a lungo termine sulla salute mentale e sul benessere complessivo.

In Italia, la violenza di genere colpisce ogni anno centinaia di migliaia di donne, e solo una minima parte trova sostegno adeguato. Per darvi un’idea con dei numeri, secondo l’Istat, “il 31,5% delle 16- 70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto

violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila)”. In questo contesto, i centri antiviolenza sopravvivono con fondi insufficienti e incerti, erogati spesso in ritardo, e l’educazione al rispetto, all’affettività, all’uguaglianza di genere non solo resta marginale nelle scuole, ma viene demonizzata da alcuni politici come il più grande nemico del nostro tempo.

Il paradosso è lampante: prevenire potrebbe costare meno che curare. Investire in cultura, servizi e protezione delle vittime è un risparmio sociale, oltre che, soprattutto, ci tengo a ricordarlo un dovere etico. Eppure, la retorica pubblica tende ancora a considerare il femminismo come un fastidio ideologico, piuttosto che una soluzione.

Il prezzo del clima che cambia

Il secondo “300” arriva da un altro fronte caldo, letteralmente. Infatti, il grido d’allarme lanciato dalla COP16 ONU a dicembre 2024 parla di 300 miliardi di euro spesi globalmente in desertificazione, siccità e degrado del suolo. Costi che non considerano solo le perdite agricole immediate, ma “hanno conseguenze su intere catene di approvvigionamento, riducono il prodotto interno lordo (PIL), incidono sui mezzi di sussistenza e causano problemi a lungo termine, come fame, disoccupazione, migrazione” come sottolineato da Kaveh Madani, autore del rapporto e direttore dell’Istituto universitario delle Nazioni Unite per l’acqua, l’ambiente e la salute.

Senza considerare poi che il cambiamento climatico non è più solo un rischio: è un dato attuale. In Italia lo abbiamo visto con le alluvioni in Emilia Romagna e Toscana, che hanno devastato campi, abitazioni e strutture commerciali, e lo stiamo vedendo in questo periodo con gli incendi che devastano le aree più calde come la Sardegna. Ma anche nel caldo atroce che sta tenendo il nostro Paese nella sua morsa in questa estate cocente, e che ha già fatto più di qualche morto. Eppure, anche qui, gli investimenti strutturali sono modesti, frammentati e spesso tardivi. Si finanzia il contenimento, la ricostruzione, ma si fa ben poco per la prevenzione.

Anche in questo caso, la soluzione c’è e si chiama transizione ecologica: include la protezione del suolo, l’efficientamento energetico, l’adattamento climatico, la riforestazione e l’agricoltura intensiva riformata. Il rapporto della Cop16 evidenzia proprio come le soluzioni basate sulla natura, come la riforestazione o la gestione dei pascoli, siano in grado di ridurre le perdite agricole e, allo stesso tempo, aumentarne i rendimenti, garantendo sia benefici climatici che economici. Un approccio condiviso anche da uno studio del 2020 della rivista scientifica Global Change Biology, secondo il quale “gli investimenti basati sulla natura spesso si dimostrano altrettanto efficaci, se non di più (59% dei casi) di altri interventi per combattere le conseguenze del cambiamento climatico”. Anche in questo caso, però, il cambiamento viene vissuto come un lusso, un rallentamento, un costo, quando in realtà è la sola forma di risparmio sostenibile che abbiamo.

Due battaglie, un solo modello alternativo

Se sommiamo queste due voci – violenza di genere e degrado ambientale – otteniamo 600 miliardi all’anno di costi evitabili. E sono solo due sintomi di un modello insostenibile, che continua a riprodurre diseguaglianze sistemiche: tra i generi, tra esseri umani e natura, tra profitti e futuro. Due cause che si basano su un principio semplice: non sfruttare ciò che è vulnerabile solo perché puoi farlo.

Non costruire la tua forza sulla debolezza altrui. È un principio valido nei rapporti tra generi. Ma anche tra Stati ed ecosistemi, tra produzione e risorse. 600 miliardi ogni anno – bruciati in violenza e siccità – non sono solo un dato 300, COME MILIARDI AL VENTO contabile. Sono soprattutto un fallimento collettivo. Ma sono anche la dimostrazione che i valori su cui si fondano femminismo e ambientalismo non sono utopie, ma razionalità applicata. Sono scelte che fanno bene alle persone, che riducono i danni sistemici, che liberano risorse per crescere in modo equo.

Un investimento intelligente

Forse allora dovremmo cambiare prospettiva. Non chiedere più quanto costa garantire diritti e futuro, ma quanto costa non farlo. Non chiederci se possiamo “permetterci” il femminismo o l’ambientalismo, ma se possiamo davvero permetterci di ignorarli. La risposta, ogni anno, è la stessa: 600 miliardi di euro buttati.

Un sistema che si rifiuta di cambiare e preferisce pagare il prezzo dell’ingiustizia.

Alla prossima emergenza climatica e alla prossima donna lasciata senza protezione. Vogliamo ancora far finta di non sapere?