(articolo sui musicisti Gabrieli da VicenzaPiù Viva n. 302, sul web per gli abbonati).

Prima ancora di Giuseppe Apolloni, nato a Vicenza nel 1822, una figura musicale di spicco del XIX secolo, di cui abbiamo scritto sul numero di febbraio, nel cuore del Rinascimento musicale italiano, tra le botteghe di organari e le navate delle chiese, si dipana la storia di due musicisti vicentini d’adozione che fecero risuonare il nome della Serenissima in tutta Europa: Andrea Gabrieli e suo nipote Giovanni. Due generazioni, un’unica visione sonora: trasformare la musica sacra in un’esperienza immersiva, quasi teatrale, ben prima dell’invenzione dell’opera.

Andrea Gabrieli: le origini vicentine e il suono della modernità

Andrea Gabrieli nacque intorno al 1533, probabilmente a Venezia, ma le sue radici affondano a Vicenza, città con cui la sua famiglia mantenne legami importanti. Nella Vicenza dell’epoca si respirava già aria di rinnovamento, tra architettura palladiana e fermento culturale: è in questo contesto che si formano o vengono richiamati molti musicisti, e Andrea non fa eccezione.

Cominciò i suoi studi con Adriano Willaert, uno dei padri fondatori della scuola veneziana, che fu per lui un mentore fondamentale. Ma Gabrieli non si limitò a ripeterne lo stile: lo superò, portando nella musica sacra elementi teatrali, contrappunti audaci e un uso pionieristico dello “spazio sonoro”. Le sue composizioni per cori separati – a più cori collocati in diversi punti della chiesa – erano pensate per sfruttare l’acustica di San Marco come una cassa di risonanza viva. Un’idea che avrebbe ispirato generazioni di compositori fino a Bach.

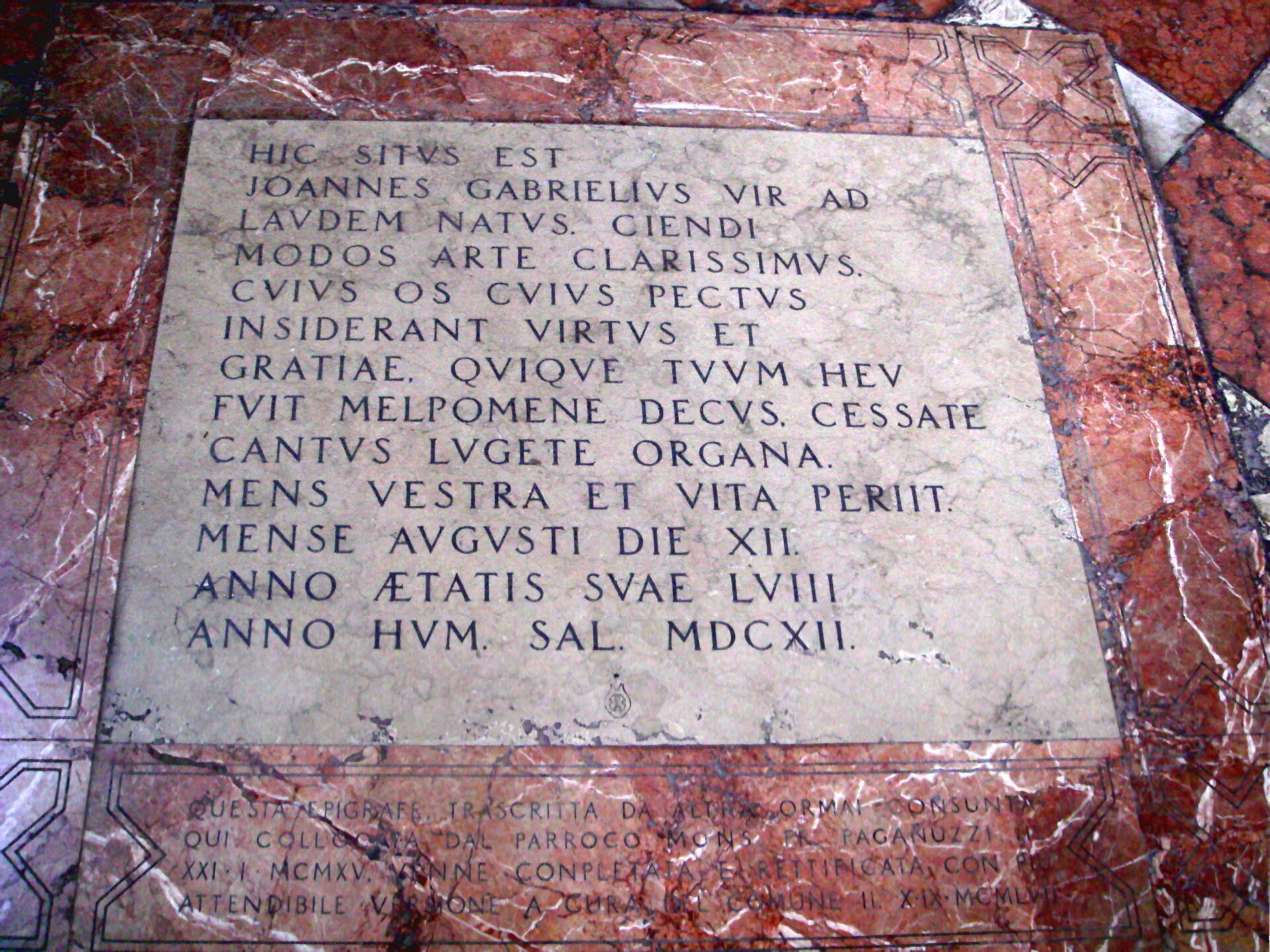

Giovanni Gabrieli: l’eredità del maestro, con lo sguardo al futuro

Nato attorno al 1557, Giovanni era nipote di Andrea e suo allievo prediletto. Orfano di padre in giovane età, trovò proprio nello zio una figura paterna e una guida musicale. Quando Andrea morì nel 1585, Giovanni ne raccolse il testimone come organista della Basilica di San Marco, posizione di enorme prestigio.

Ma il giovane Gabrieli non si limitò a custodire l’eredità dello zio: la sviluppò. Fu tra i primi a indicare dinamiche e tempi nelle partiture, segnando un passo decisivo verso la musica moderna. Le sue “Sonate per strumenti” sono considerate antenate della musica orchestrale barocca. E non è un caso che tra i suoi allievi ci fosse anche Heinrich Schütz, che porterà lo stile veneziano fino alla Germania luterana.

Due vite tra cattedrali e salotti, con qualche aneddoto d’epoca

Tra le storie che circolano su Andrea, si racconta che fosse tanto severo nella vita quanto esplosivo nella musica. Pare che, durante una prova nella basilica di San Marco, abbia zittito un cantante che non seguiva il tempo con un secco “La musica si comanda, non si subisce”. L’aneddoto non è documentato, ma è credibile, conoscendo la sua determinazione nel far suonare ogni voce al posto giusto.

Giovanni, invece, aveva fama di spirito più mite e riflessivo. Si racconta che una volta rifiutò una corte principesca tedesca che lo voleva a tutti i costi come compositore residente, preferendo restare a Venezia. “Qui ho il mare, il suono e San Marco”, avrebbe detto. Difficile dargli torto.

Un’eredità che parte anche da Vicenza

Anche se la loro fama è legata a Venezia, non va dimenticato che la famiglia Gabrieli aveva origini vicentine, e non è raro trovare manoscritti, lettere e dediche che testimoniano i rapporti con la città del Palladio. In un’epoca in cui le distanze si misuravano a piedi o a cavallo, mantenere un legame tra due città così culturalmente vive era segno di appartenenza e orgoglio.

Oggi, i Gabrieli restano tra i padri nobili della musica occidentale, studiati nei conservatori e ascoltati nelle chiese e nei festival di tutto il mondo. E Vicenza può fregiarsi, almeno un po’, di averli visti nascere e crescere nel suono.